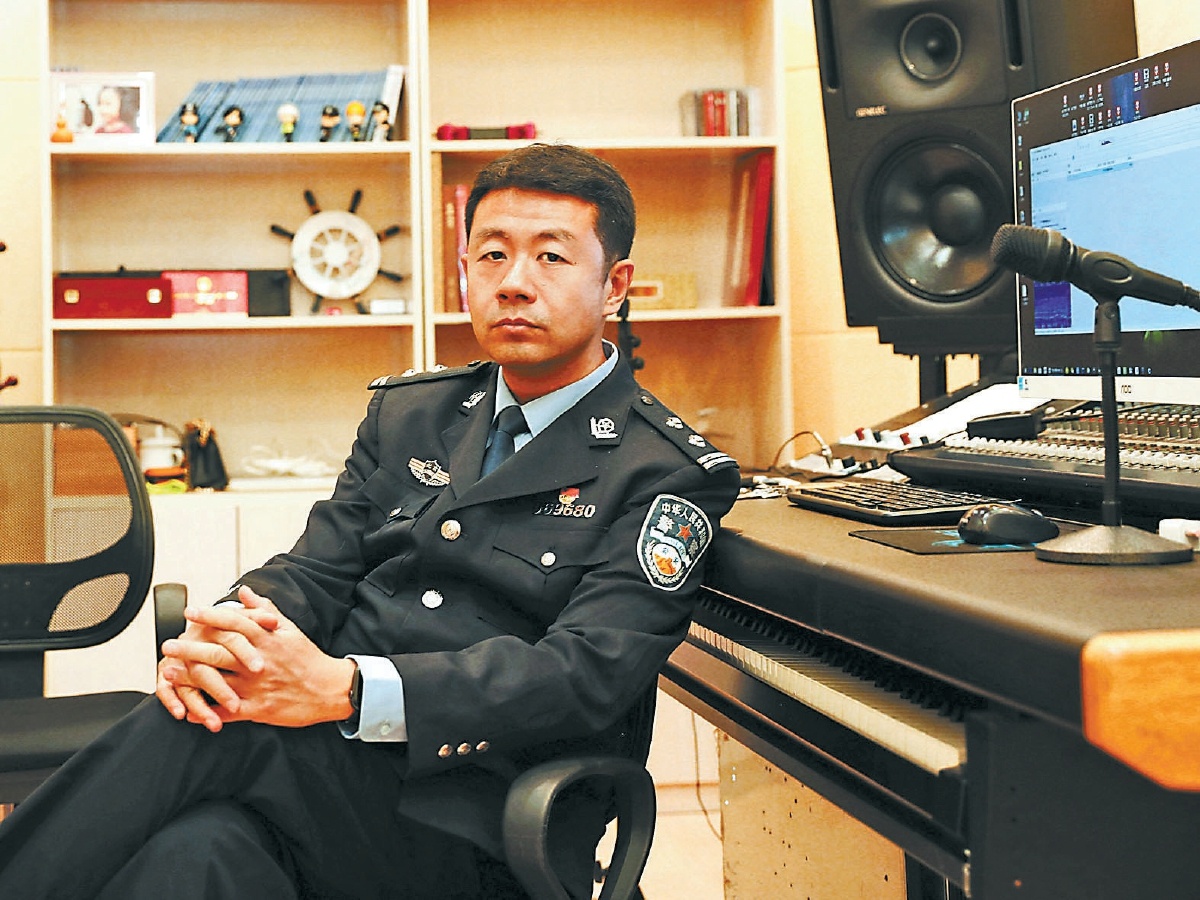

电视剧《三叉戟2》收成好评 原著作者兼编剧承受采访

近日,社交媒体上流传着一些关于某知名人士的黑料,内容涉及其背后的不为人知的秘密和争议。尽管这些爆料尚未得到证实,但却引发了广泛的讨论和关注。网友们纷纷猜测事情的真相,呼吁相关方予以解释。这场风波是否会对该人士的形象产生影响,仍需进一步观察。

作为《三叉戟》原著小说作者及同名剧集编剧,吕铮注意到一个风趣现象,在《三叉戟2》热播期间,许多观众在重温《三叉戟1》,经常看到“二刷”“三刷”的弹幕,那些交错在案子中的忠实崇奉与贩子温情,总能引发观众重复揣摩的兴致。

《三叉戟2》以烟火气包裹反诈内核,以诙谐消解沉重,让观众在笑声中记住防骗法,成果了动听的反诈课——它并不刻画刀枪不入的英豪,而是叙述一群会疲乏、会较劲、会为日子小事蹙眉的普通人。

这份实在感,或许源于吕铮的两层人生轨道。他在经侦体系扎根二十余年,而作为作家,他坚持用业余时刻写下了21部小说,将警队里那些不为人知的无法与据守,揉进言外之意。

近来,吕铮在承受北京青年报记者专访时,谈及创造初心,他坦言,正是对差人作业的殷切酷爱,唆使他继续书写正义打败凶恶的故事,“这份作业越久,越能触摸到社会的真与光”。

至于咱们关怀的《三叉戟3》,吕铮笑说现在尚无计划,他泄漏正在创造一部名为《双刃剑》的剧集,“必定会是《三叉戟》的晋级版。我自己也十分等待。”。

越是小案子,越难创造。

记者:《三叉戟1》于2020年播出,而《三叉戟2》在本年与观众碰头,时隔五年。请问《三叉戟2》是什么时分发动的呢?

吕铮:《三叉戟2》早在2021年就发动准备,咱们期望《三叉戟》是一部靠近大众、实在接地气的差人日子剧,不靠惊险猎奇,不靠血腥暴力。榜首部聚集P2P和不合法集资等违法,第二部选取传销、养老欺诈、网红美容贷、AI电信欺诈等体裁,都靠近大众日子,期望让观众在观剧的一起也能获益。

记者:《三叉戟2》被称誉为十分好的“反诈宣扬片”,这是不是在创造开始时就有意为之?

吕铮:是的。国家反诈宣扬力度很大,咱们也在考虑能否经过《三叉戟》,把反诈常识家喻户晓,让观众有所牵动、有所收成?咱们期望《三叉戟》系列不只美观,还能多一份社会含义——明晰展示骗子的套路,让观众看清骗术、进步警惕。老实说,《三叉戟》创造很难,它聚集小案子,而非惊天动地的大案。但只需能让观许多一分警惕,哪怕仅仅细小的牵动,也是善莫大焉。

记者:《三叉戟2》中从“大背头”“大棍子”和“大喷子”这“老三位”去旅行时发现了传销,又从体检免费送鸡蛋,延伸到了“以房养老”的圈套,这些案子层层勾连环环相扣,请问您是怎样规划这些情节的?

吕铮:案子层层勾连,是咱们创造的要点。有位教师曾说“用一根针挖一口井”。《三叉戟1》的案子按树状结构打开,每破一个小案就像拼起一块拼图,多块拼图构成一个高潮。高潮往后,又陷入窘境,再掀起几个高潮,终究会聚成大结局。《三叉戟2》也沿用了这种方式。准备初期,我先整理事例,确认基调,然后以这些案子为主线打创始造。

记者:《三叉戟2》接连了榜首部的原班人马,呈现出原汁原味的精彩演绎。尤其是陈建斌、董勇和郝平,他们将“三叉戟”诠释得绘声绘色。把他们凑在一起简单吗?他们在拍照时有没有什么即兴发挥?

吕铮:《三叉戟1》虽非抢手体裁,播出热度却很高,三位主演——建斌教师、董勇教师、郝平教师也收成了杰出反应。因而,提议拍照《三叉戟2》时,他们共同叫好。拍照现场,三位教师有许多即兴扮演,剧中不少喜剧作用都来自他们的现场发挥或对剧本的灵敏演绎,作用出奇的好。每次去现场,我总能发现新的惊喜。

从无到有好做 从1变成1.5很难。

记者:比较于榜首部,《三叉戟2》编剧的难度和应战在哪里?

吕铮:其实,《三叉戟1》好写,由于它是从0到1的创始。观众此前很少在影视著作中见过这样的差人形象,亲民又温文,每个人物都有自己的窘境和前史。但是从1变成2,乃至仅仅变成1.5,就很难。“大棍子”和“大喷子”的故事在榜首部已落下帷幕,三人之间的那种奇妙抗衡也不复存在。所以,《三叉戟2》只能另辟蹊径,经过人物联系的错位,让人物之间从头“活”起来。

“大背头”崔铁军是“三叉戟”的魂灵人物,咱们在第二部中让他有了更年期综合征,有了中年危机;还增加了“大棍子”徐国柱和徐蔓之间的友情;“大喷子”潘江海也有新的故事线,他专心想要升官,却仍未能如愿……这些细节让人物愈加立体,也让剧情不再单调。

《三叉戟2》播映的时分,排在剧集排行的第二名、第三名,而《三叉戟1》也跟着冲到了第六名。这说明许多观众在看完《三叉戟2》后,又回去重温榜首部,这让我觉得特别风趣。

记者:“三叉戟”各有明显性情和生长轨道。您在刻画他们时,是否有实际原型?

吕铮:这三个人物必定有原型,但创造时我不会依靠单一原型,而是从“量”与“质”的联系下手。触摸足够多的人,自然会提炼出“典型人物”或“立体人物”。不能把人物写成平面化的“东西人”或“纸片人”。比方这三个人别离来自经侦、刑侦和预审,经侦会查账,刑侦会抓人,预审会审问。假如只杰出他们的功能性,而忽视他们的前史和人物联系,那人物就会显得单薄。

在创造《三叉戟》小说之前,我花了几年时刻去打磨这三个人物。为什么要给他们起外号?便是要打破他们“居高临下”的东西人形象,把他们拉到尘土里,赋予他们缺陷。每个人物进场时都在谷底,这样他们才有上升的空间,才有故事可讲,才具有杂乱性,也才干引发观众和读者的共情。写三个老差人也是很有应战的,由于它是反商场的,不是热门,没有“流量”,所以咱们喜欢《三叉戟2》,我十分欢喜。

记者:陈建斌、董勇和郝平将这“老三位”刻画得太经典了,以至于观众都在催更《三叉戟3》。

吕铮:现在,《三叉戟3》还没有计划。观众认可《三叉戟2》,归根究竟仍是由于人物有劲道。我信任,好的文艺著作一定是人物立体、人物联系结实,以人带事。其实,开篇便是爆破、凶杀、碎尸,这些好写,而我尽力做的是把小案子写得精彩,用人物联系之间的改变,来推进小案子的开展。运用抽丝剥茧的小案,让观众看到这三个主人公怎样在案子中各施所长,共同发力。

我觉得这或许是《三叉戟2》的一个特征,咱们深入日子,从实在中罗致创意。《三叉戟2》里边的许多笑料,包含真假崔铁军的桥段、将“剧本杀”融入破案的情节,以及结局的爽感,这些都是在实在基础上的艺术提高。

《三叉戟2》没有烂尾,这离不开成功的人物刻画。“三叉戟”并非传统含义上的英豪,他们仅仅普通人。奔驰时,他们会气喘吁吁;面临窘境,他们也会被误导。正是这种非典型英豪的刻画,让观众更简单在人物身上找到共识,从而承受他们,认同他们的价值观。

罗致榜首部经验 规划一个让人喜欢的女孩。

记者:《三叉戟2》中徐蔓这个人物十分招人喜欢,在一部男人戏里,她十分抢眼,请问您是怎样创造的这个人物?

吕铮:《三叉戟1》中,师徒四人构成了一个完好的闭环。到了《三叉戟2》,学徒小吕该怎样接连生长?榜首部的女人人物不行讨喜,咱们从中罗致了经验。所以,在第二部里,咱们规划了一个讨人喜欢的女孩,她和小吕天壤之别。小吕内敛腼腆,是个技能理工男;而她能文能武,很飒,行动力强,是小吕的“不和”。

关于“老三位”来说,徐蔓与他们的人物联系也很有意思。徐蔓是从省厅空降的“光环少女”,她的设定也与“老三位”处处相反:破金杯对应好摩托,年长对应年青,男性对应女人……构成明显反衬。作为“三叉戟”的二学徒,她一上台就充溢特性,与“老三位”打开博弈。

从外表看,观众喜欢徐蔓是由于艺人演得好,故事写得精彩。但从剧作理论和技能层面看,徐蔓之所以招引人,是由于她为剧情注入了对抗性。榜首部里,董虎之所以受观众喜欢,正是由于他与“老三位”互不相让,又有血有肉。第二部中的徐蔓也是如此。所以,万变不离其宗,回到根本便是刻画好人物。

记者:未来是否会考虑以女人为主角的衍生故事?

吕铮:我正在创造一部衍生著作,但并非是《三叉戟》的故事接连。小说开篇分为四段,前三段用榜首人称叙述三个轻科幻故事,相互交错;到第四段,以第三人称整合头绪,构成闭环,推翻前设,制作两层高潮。这种结构极具应战性,其间一个中心单元是从女差人视角打开的。

创造中的“贴地飞翔”和“天马行空”。

记者:由于您多年来从事经侦作业,请问故事中的实在事例和艺术加工,您是怎样平衡两者的?

吕铮:许多人觉得我从事公安作业,写公安体裁是“近水楼台先得月”。其实,把握多少案子并不重要,由于许多资料咱们都能从网上找到。但当过差人,就会有一种共同的现场感——你是事情的主导者,这种感同身受的感觉是采访换不来的,也是我的共同优势。但是,这个作业也会捆绑你,让你不自觉地给自己套上某种约束。

所以,我在创造中要求自己把握住两个度,榜首个是“贴地飞翔”,创造绝不能偷闲。比方,不能只靠随便捏造,躲在书斋里随便编故事,这样尽管省力又快,但一旦养成偷闲的习气,写一两个或许还能投机取巧,但写到三五个,著作质量就会断崖式下滑。

第二个便是要勇于“天马行空”。创造时,要用旁观者的眼光去看待、审视自己和故事。一位老差人曾说过:“要当好差人,别容易信自己,也别容易信他人,只信依据。” 便是说你不能过于信任自己,当差人如此,搞创造相同,独特要信任的是倾听自己的心里,一切的东西都从日子中捞出来。

记者:《三叉戟》系列中三位中年差人的设定引发了观众广泛共识。您在创造时是否也想经过他们,讨论年纪焦虑、职场边缘化等社会议题?

吕铮:不仅仅中年危机,现在还有“30岁现象”(30岁左右的职场人面临许多应战和窘境)。其实,许多危机都源于心里,曾国藩说过,“物来适应,未来不迎,其时不杂,既过不恋”,我觉得很有道理。守在书斋里、办公桌旁焦虑是没用的,你要自动下场。在文学创造时,要在写作过程中发现问题,一遍遍批改、批改。这或许也是这两年我创造的一个改变,便是我要用创意作为马车,用技能作为缰绳,驾御魂灵,让这辆马车跑得更远。

《三叉戟》便是一盘“家常菜”。

记者:《三叉戟2》中,咱们除了爱看破案,也爱看“老三位”的互动,您怎样平衡“实际主义底色”与“戏曲化娱乐性”之间的份额?

吕铮:没有什么份额,咱们这剧的定位便是轻喜剧,合家欢。《三叉戟》便是一盘家常菜,就像我出差好久回到家,爱人端上一碗热汤面,既养胃又舒畅。我很喜欢《爸爸妈妈爱情》,它叙述普通人的悲欢离合,展示人生百态,我想象的《三叉戟》也是如此:三个穿戴警服的普通人,在办案中看尽人间百态,再从外部国际反观本身。

《三叉戟2》中一切故事都是从实际中生发,也便是实际主义底色,至于娱乐性,咱们写的毕竟是一个戏,它高于日子,要给观众带来高兴。现在的反应也让咱们欢喜,一切咱们其时规划的点,观众都觉得挺有意思,包含结束的两集。说实话,最让我忐忑的便是结束。这两集的剧本是在拍照过半时从头打磨的,由于感觉本来的剧本传统了些,想着能不能完全推翻一下,所以我就使用周末去了拍照地,接连聊了一天多,把结构聊出来了。这个新结构的结束便是让观众解恨,让差人以其人之道还治其人之身惩治坏人。其时弄完今后,我忧虑有点“飞”了,但没想到观众看完今后觉得很嗨。

记者:身兼作家和编剧,您以为小说和剧本规模大的创造差异是什么?做多了编剧后,对您写小说有什么协助吗?

吕铮:剧本跟小说的差异很大,尽管同归于文学,但小说更重视心思描绘,也更个人化。编剧就杂乱多了,一部剧或许有上亿播映量,所以得尽量满意大部分观众的审美,要取中,但这并不是要把特性拉平,而是从共性中找不同。小说和剧本虽着力点不同,但一脉相承——人物要立住,人物联系要厚实。

编剧阅历让我承受了许多戏曲训练,这对写小说协助很大。以魂灵为发动机,创意为种子,技能为方向盘,就能更好地驾御写作这辆车。

期望儿子长大后不会羞于和朋友谈起我的著作。

记者:《三叉戟2》的技能晋级了不少,剧里体现的,便是咱们现在的经侦水平了吗?

吕铮:戏曲终究是戏曲,“实在”也是“伪实在”,剧中那些预审技能、抓捕计划乃至一些奇思妙想,其实都是为了营建办案的“惊险独特”罢了,不是实际的照搬。

传统创造是从A到B、从B到C,直至Z,比方从指纹找到嫌疑人,再抓到监犯。对这种套路,观众不再配合。那怎样招引观众呢?咱们在侦破中成心设置误导。比方从A到B推进到W,却发现全错了,再从W回到A,终究从A曲径通幽直达Z。这种回转和弯曲,才是观众爱看的,也更靠近来子本真。

记者:近年国产刑侦剧逐步从悬疑猎奇转向作业写实,您怎样看待这种趋势?

吕铮:我觉得这两类著作能够双管齐下,除了寻求商场效益,期望创造者能多考虑社会影响,肩负起社会职责,这样的著作才更有价值。我期望儿子长大后看我的著作,不会觉得羞于示人,不会对朋友说“我爸写的都是血腥暴力,别看了”。相反,我期望他能骄傲地说:“看看我爸年青时写的《三叉戟》,挺有意思的,这老头儿写了别的仨老头儿。”对我来说,这种认但是日子给予的奉送,是任何东西都换不来的。

一根针挖一口井 一步一个脚印往前走。

记者:这么多年来,您的创造都是使用作业之外的业余时刻,但是十分高产,请问您有何诀窍?创造的动力是什么?

吕铮:我用21年的时刻写了20本小说,其实并不算高产。一年写二十多万字,参加编剧,是几十万字。没有诀窍,便是用一根针挖一口井,一步一个脚印地往前走。我常和儿子说,时刻不是他人给的,而是自己挤出来的。早年押解监犯从成都回来,坐三十多小时火车,我就在车上写了一万多字。从二十多岁到现在,我的业余时刻、节假日和周末,根本都在写作。

平常遇到鲜活的人物,我会进行许多采访,但并非名利地为写某部小说而采访。我平常广交朋友,许多触摸各行各业的人,从这些沟通中罗致创意,让故事的种子生根发芽,构成著作的结构。我的创造库里有许多“花盆”,触摸了许多老差人后,某个“花盆”里忽然冒出一颗种子,我便渐渐打磨,终究长成《三叉戟》。我不是为了写某个故事而采访,而是从采访中发现故事,再让它长成文艺著作。

所以,时刻历来不是问题,关键在于你能否驾御自己,脱节延迟症。写作是对一个人的巨大锻炼和修炼,而我写作的动力,便是酷爱。

记者:都说“文如其人”,一部著作很能反映写作者的价值观。

吕铮:是的,剧中对人物的提问,也是对创造者的自问。在《三叉戟1》里,“大喷子”说:“我走了这么久,忽然忘了为什么动身。”所以榜首部的主题是因愿望而重装上阵;第二部的主题便是怎样正视自己,这相同是我作为创造者,需求不时自省的问题。

许多人会告知你该写什么,告知你哪些体裁有热度、哪些内容短平快。但我真诚的写作意图究竟是什么呢?我要找到自己为什么而写,理解自己为什么而活,以及怎样才干过上有含义的日子。这不是纸上谈兵,创造者有必要要有据守,著作才干异乎寻常,才干不趁波逐浪。(本版文/北京青年报记者 张嘉)。